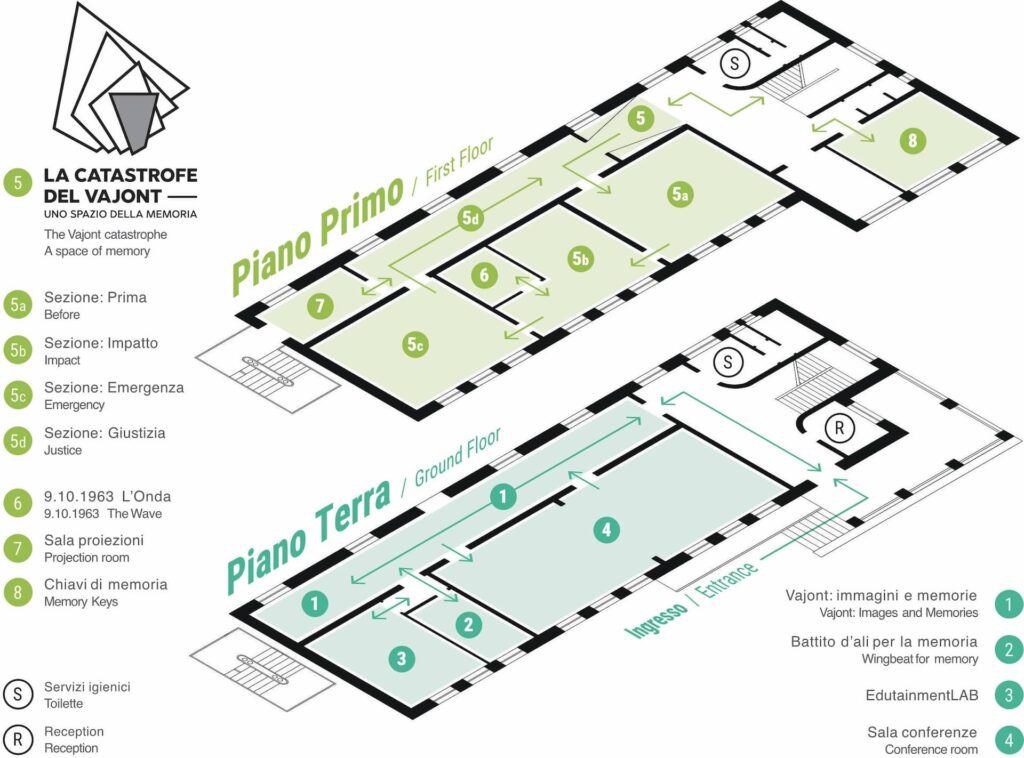

Percorso piano terra

Vajont: immagini e memorie

Il percorso Vajont: immagini e memorie è costituito da una raccolta di fotografie storiche che illustrano il territorio della valle del Vajont in vari periodi: prima dell’arrivo della SADE (ante 1956), durante la costruzione della diga (1957-1960), quando il serbatoio è stato riempito (1960-1963) e subito dopo la catastrofe del 9 ottobre 1963.

Questo viaggio visivo permette di riscoprire quello che era il paesaggio prima del disastro, con le trasformazioni indotte dalla costruzione della diga e dal riempimento del serbatoio. Il percorso fotografico prosegue con immagini che testimoniano la catastrofe stessa: l’accumulo di frana che ha preso il posto di una parte del serbatoio, le aree raggiunte e devastate dalle grandi ondate, i paesi e le frazioni distrutte. Attraverso queste fotografie, il visitatore si confronta con la crudezza della distruzione e con l’impatto che l’evento ebbe sulla comunità locale.

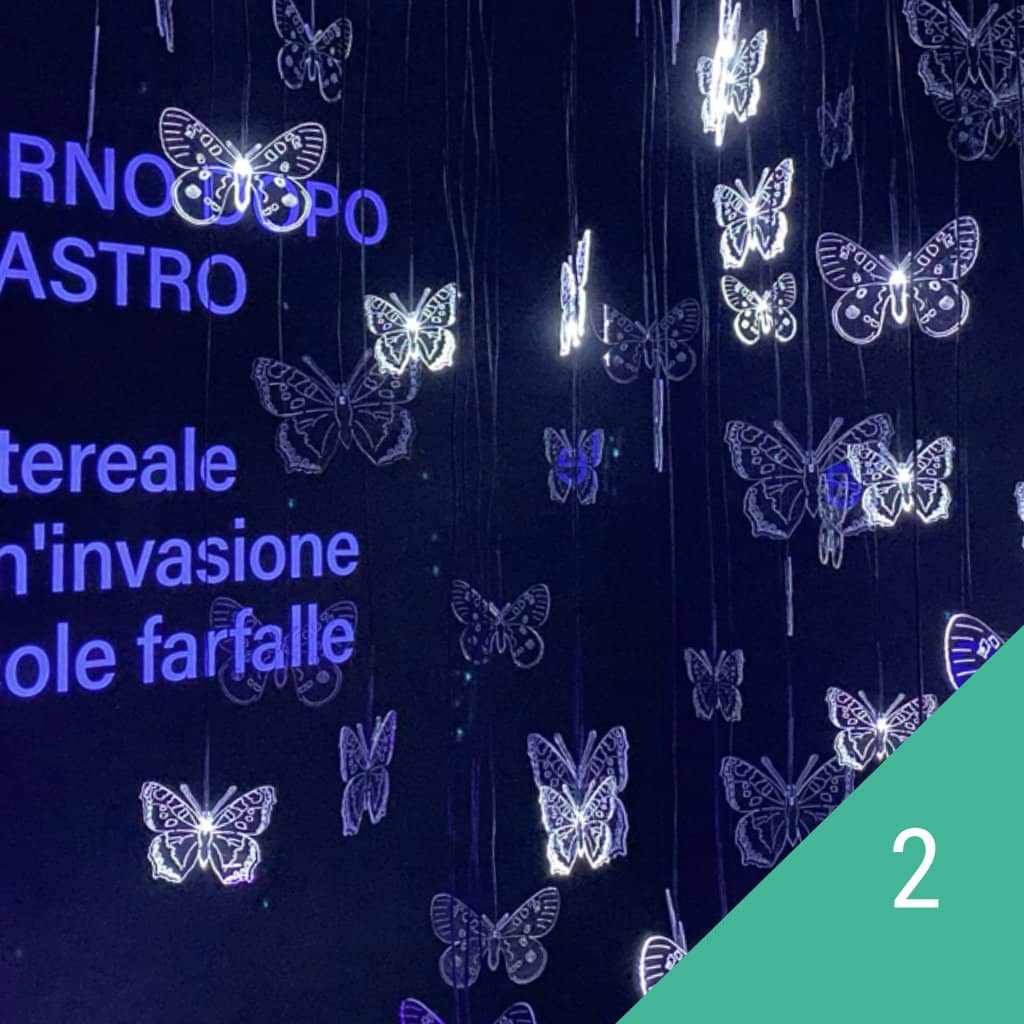

Battito d’ali per la memoria

La sala Battito d’ali per la memoria si ispira al racconto delle farfalle, identificate nella credenza popolare con le anime di chi non c’è più.

È stata realizzata un’installazione che emoziona, quando nel girare le manovelle per produrre l’energia necessaria, si accendono le farfalle e si ascolta in sottofondo il battito d’ali. Uno spazio per dedicare un pensiero ai tanti bambini che persero la vita la notte del disastro.

Edutainment LAB

Nell’ultima sala del pianterreno trova spazio il progetto Edutainment LAB, un laboratorio di intrattenimento educativo che combina arti grafiche e tecnologie avanzate nel campo della geomatica (geografia + informatica), rendendo accessibili a tutti strumenti interattivi per comprendere il disastro del Vajont.

L’E-LAB include grandi illustrazioni interattive, postazioni digitali ECH® per l’esplorazione di modelli 3D della valle e una proiezione stereoscopica che offre una visione dettagliata della diga e del territorio circostante.

Percorso piano primo

Uno spazio della memoria

Al piano superiore la mostra Uno spazio della memoria è suddivisa in quattro sezioni: Prima, Impatto, Emergenza e Giustizia. La mostra racconta la tragedia del Vajont da un punto di vista storico e scientifico, guidando il visitatore attraverso la genesi e gli sviluppi di uno degli eventi più drammatici della storia recente d’Italia. Non si limita a presentare documentazione, ma invita a una riflessione profonda sulla relazione tra uomo, ambiente e responsabilità collettiva.

La sezione Prima rievoca la storia di una comunità rurale isolata ove un intervento esterno crea uno stato di rischio sempre più chiaramente incombente. Si esplora il periodo 1957-1963 descrivendo la realizzazione della diga e le vicende connesse ai riempimenti del serbatoio che portarono al disastro del 9 ottobre.

Il percorso prosegue con la sezione Impatto, che racconta i pochi minuti in cui si è consumata la tragedia: la frana, le ondate, la distruzione dei paesi nelle valli del Piave e del Vajont; con un’intensa componente emotiva evocata dalle testimonianze dei superstiti, dalle macerie e dai volti delle vittime.

Il disastro, rapido e devastante, dà inizio alla sezione Emergenza, che racconta le difficoltà del post-impatto, della iniziale diaspora che ha condotto alla dolorosa scissione della comunità, e il processo di ricostruzione. Nella sezione Giustizia viene raccontato lo sviluppo delle vicende processuali che seguirono il disastro: inchieste, processi penali e cause civili.

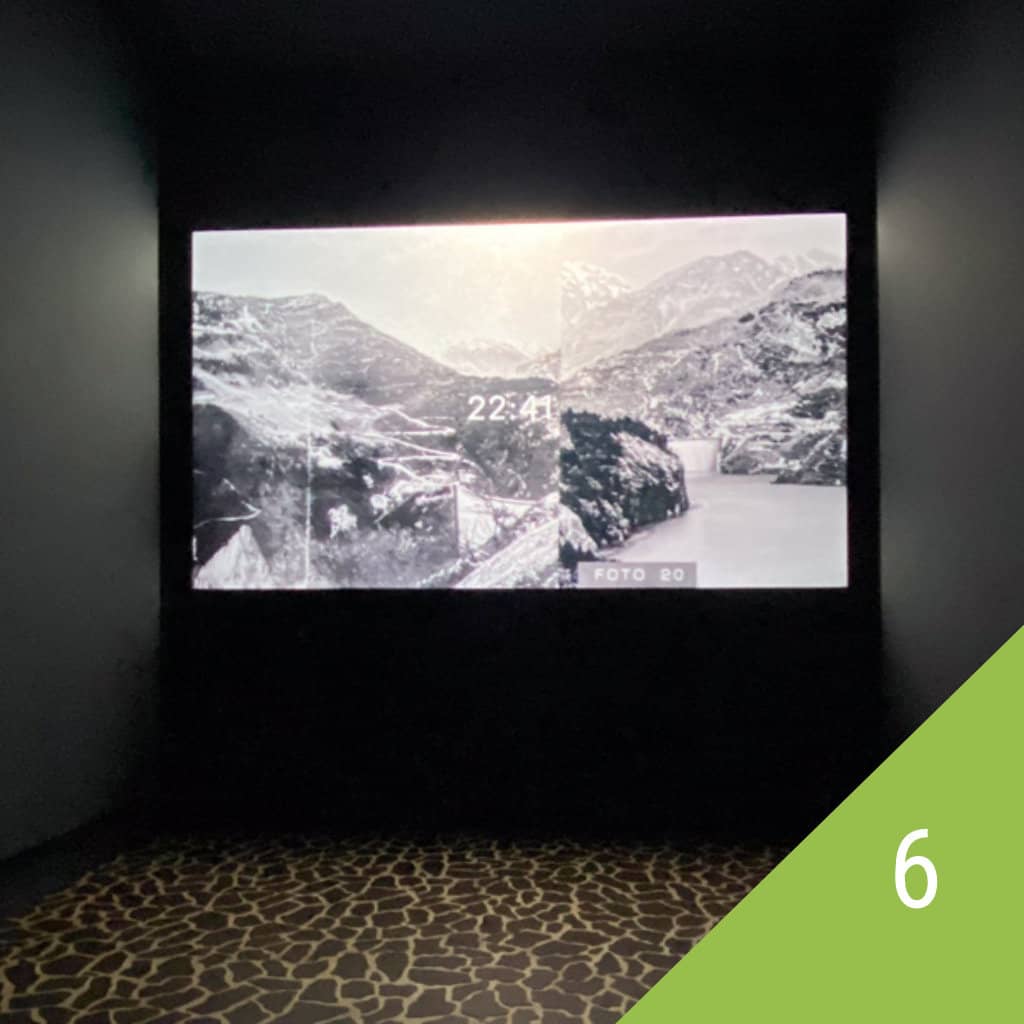

9.10.1963 L’Onda

In questa sezione è presente la saletta 9.10.1963 L’Onda, un’installazione sensoriale che permette di rivivere la catastrofe attraverso voci, suoni, vibrazioni e immagini. Questo spazio immersivo ricostruisce realisticamente l’evento che si consumò in 240 secondi. Il visitatore inizia il percorso sentendo i suoni della quotidianità con immagini in bianco e nero della valle prima del disastro.

Il buio avvolge la stanza e le vibrazioni del pavimento simulano la frana e l’onda di fango, accompagnate dal suono della tragedia. Dal silenzio emergono le voci di chi tenta di soffocare il dolore, la rabbia, le lacrime. Le tracce sismiche riprodotte in tempo reale mostrano la rapidità dell’evento.

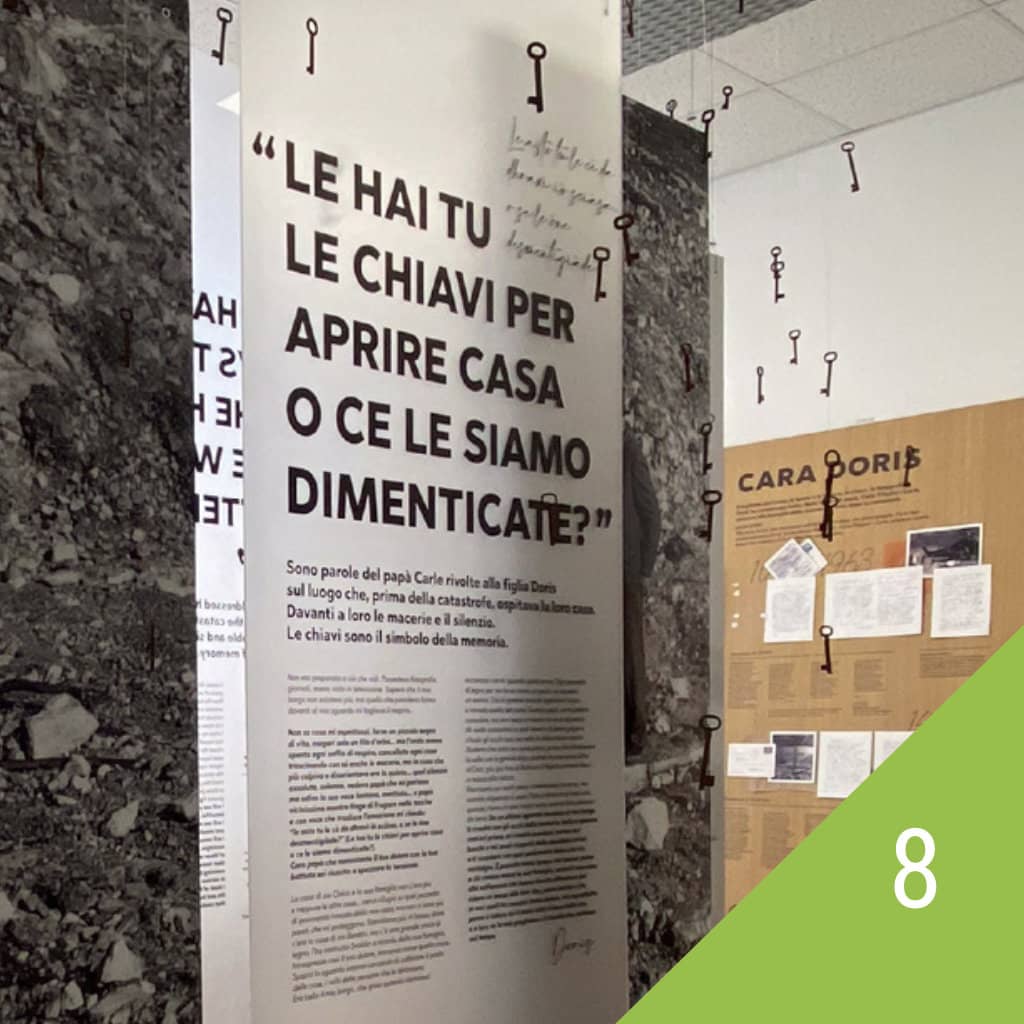

Chiavi di memoria

La sala Chiavi di memoria offre una riflessione profonda sul potere della memoria storica, in uno spaccato di vita reale di una giovane donna che ha conservato per oltre cinquant’anni la corrispondenza con il padre, tornato in valle immediatamente dopo il disastro. Le lettere trasudano disperazione e incredulità, guidano il visitatore nello strazio della ricerca dei propri cari per dar loro sepoltura.

Quando dopo alcuni mesi la giovane ritorna al paese rimane attonita. La casa paterna è scomparsa, come molte altre. Il padre cerca di sdrammatizzare chiedendole le chiavi di casa, per aprire una porta, ed un mondo, che non c’è più.

Nella stessa sala ci sono anche le immagini di una comunità sconvolta e della rinascita dopo il disastro.

APPROFONDIMENTI

Uno spazio della memoria

Il Centro visite del Parco offre al visitatore una memoria della catastrofe del 9 ottobre 1963.

L’ambiente naturale della valle è stato sconvolto e la comunità ha subito:

- lutti e rovine;

- una cattiva gestione del rischio, sia “prima” con un eccesso di ottimismo, sia “dopo” con un eccesso di prudenza;

- una cattiva gestione dell’emergenza e della ricostruzione.

Per decenni la comunità è stata espulsa dalla valle, privata della sua economia e spinta fino alla scissione della sua originaria unità. Un terzo di secolo è passato, ma la Giustizia ha completato il suo corso solo pochi anni fa.

PRIMA SEZIONE DELLA MOSTRA

“PRIMA DELL’IMPATTO”

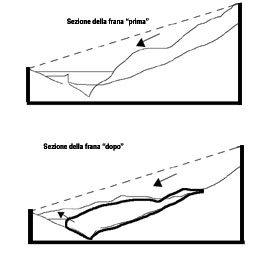

Alla fine degli anni ’50 la comunità era profondamente legata all’economia agricola tradizionale, integrata con il piccolo commercio ambulante. La stretta forra del Vajont suggerisce alla SADE l’idea di utilizzare la valle come bacino artificiale. Viene così realizzata una diga a doppia curvatura di 265 metri, la più alta del mondo, all’epoca. Nel 1960, in coincidenza dell’inizio dell’invaso, hanno luogo due frane. Viene disposto il monitoraggio del versante instabile, dell’estensione di due milioni di metri quadrati. Si dispone così di un preciso diagramma delle relazioni che legano l’aumento del livello del lago con l’aumento degli spostamenti della frana.

Nel mese di ottobre del 1963 l’imminenza della frana è evidente. Non vengono adottate adeguate misure di protezione della popolazione.

SECONDA SEZIONE

“L’IMPATTO”

Il 9 ottobre 1963 una frana di 300 milioni di metri cubi collassa a valle in un arco di tempo di 40 secondi, con una velocità di 65km/h. L’impatto della frana nel lago mette in movimento una massa di 48 milioni di m³ d’acqua:

- con un’onda di 80 metri che si diffonde nel lago, investendo gli insediamenti delle rive;

- con un onda di 170 metri che scavalca la diga e, precipitandosi a valle da una altezza di 400 metri, cancella gli insediamenti sottostanti.

TERZA SEZIONE

“EMERGENZA E RICOSTRUZIONE”

Dopo la frana non esiste più controllo del livello del lago. Nello scenario desolante della valle sconvolta, “dopo”, le istituzioni sopravvalutano il rischio. Tutta la popolazione viene evacuata.

Quando, tre anni dopo, il lago è stato del tutto svuotato, si insiste nell’imposizione del totale trasferimento degli abitanti. Ciò determina una forte conflittualità interna tra chi accetta il trasferimento e chi vuole riconquistare la propria valle e viverci. Nel 1971 si arriva alla traumatica scissione della comunità: viene istituito il nuovo comune di Vajont, frutto del trasferimento.

Il Piano Comprensoriale di ricostruzione estende l’azione su un’area di 22 volte più grande rispetto a quella danneggiata e “dimentica” di fatto la valle del Vajont.

Se si esclude il ripristino della viabilità in riva destra, l’unico intervento di piano consiste nell’abbandono della vecchia Erto, per realizzare un nuovo insediamento poco più in su.

Nessun altro intervento è stato attuato nella valle. Tutto il versante sinistro della valle è tuttora gravato da vincoli di inaccessibilità mai rimossi.

QUARTA PARTE

“GIUSTIZIA”

Causa Penale

La causa penale dura oltre 8 anni:

- vengono rinviati a giudizio 11 imputati;

- nel processo di primo grado, il PM chiede una condanna per 158 anni complessivi;

- il giudice afferma in sentenza che “la frana non esiste dal punto di vista giuridico…” e condanna, per il solo mancato allarme, 3 imputati, per 12 anni complessivi;

- in sede di Appello la condanna, per il solo mancato allarme, 3 imputati, per 12 anni complessivi;

- in sede di Appello la condanna è ridotta a complessivi 4 anni e 6 mesi;

- in sede di Cassazione viene ampliata la responsabilità e ridotta la pena a due soli imputati per un totale di 2 anni e 8 mesi

Causa Civile

Intentata contro l’ENEL dal Comune di Erto e Casso e poi da quello di Vajont. Nel 2000, a 37 anni dalla catastrofe, la sentenza definitiva obbliga l’ENEL a pagare danni per 6.109.685 Euro.

9 OTTOBRE 1963

UNA TESTIMONIANZA DI ANNA DE LORENZI (CASSO)

Quella sera, misi a dormire Renata e Fausto e poi andai da Magareta che abitava di fronte a me, per osservare dalla sua terrazza il Toc illuminato da un faro, situato in prossimità della diga del Vajont. Erano passate le ventidue e trenta.

Ad un tratto, vedemmo le piante di pini e larici che si muovevano col terreno sottostante. Subito dopo la luce del faro si spense e sentii un rumore indescrivibile, che non avevo mai sentito prima e Magareta mi disse: – Viene la fine del mondo. Allora ci riparammo vicino al muro della casa, perché cadevano sassi da tutte le parti e l’acqua ci aveva bagnate.

Ad un tratto, vedemmo le piante di pini e larici che si muovevano col terreno sottostante. Subito dopo la luce del faro si spense e sentii un rumore indescrivibile, che non avevo mai sentito prima e Magareta mi disse: – Viene la fine del mondo. Allora ci riparammo vicino al muro della casa, perché cadevano sassi da tutte le parti e l’acqua ci aveva bagnate.

Guardai il cielo e vidi che era sereno, c’erano anche le stelle. Poi ci ritirammo in casa. Dopo attimi di smarrimento io dissi che andavo a vedere dei miei bambini che erano soli. Uscii sotto il portico e poi mi trovai sulla strada che dovevo attraversare per andare a casa mia. Era invasa dall’acqua e non potei passare. Dovetti ripararmi ancora sotto il portico e attendere qualche minuto perché l’acqua cessasse. Poi entrai in casa di corsa.

Trovai Renata disperata perché la finestra della camera si era aperta ed era entrata l’acqua bagnando tutto. Renata mi disse: “Dov’eri, io ho chiamato e non mi rispondevi , la luce non si accende e siamo tutti bagnati”. Io accesi la candela, preparai i bambini e andammo tutti a casa di mia madre. Là c’era tutta una disperazione perché mancavano mia sorella Giacomina e mio fratello Dino.

Portai i miei bambini e Gervasia nel letto di mia madre e poi scesi in cucina. Poco dopo arrivò Luciano, mio nipote, che era già tornato da “Fraséign” in compagnia di altri uomini, dove si era recato precipitosamente a cercare sua madre. Era disperato, piangeva e diceva: “Come facciamo adesso noi senza mia mamma? Siamo in tre fratelli e Gervasia è ancora piccola”. Intanto era arrivata anche la nonna Pasca e sentendo questo li consolava e battendosi il petto ripeteva: “Sono qua io, penso io, non preoccupatevi, faccio tutto io”. E Luciano rispondeva: “Tu nonna , sei vecchia e mia mamma non c’è più . Come facciamo noi adesso che nostra mamma è morta? A Fraséign non ci sono più le casere. le stalle, non ci sono più strade, non c’è più niente!”

Lo guardai bene e mi accorsi che era tutto infangato, dai capelli ai piedi. Aveva le scarpe deformate per aver camminato al buio, nella melma, perché non c’era più neppure la traccia della strada. Mia mamma diceva: “Chissà il mio Dino, se è ancora in paese o se è già andato in cantiere”. Le restava un filo di speranza, più tardi seppe che era già partito e allora afflitta profondamente nel sentire questa notizia si chiuse in se stessa e non parlò più. Arrivò altra gente in casa, mia madre non voleva vedere nessuno, voleva essere lasciata in pace, perché pensava ai suoi figli, a Dino che non aveva ancora compiuto 24 anni, a Giacomina che lasciava tre ragazzi soli.Intanto, Gervasia, dalla camera da letto, continuava a chiamarmi e a supplicarmi di mandarle su la mamma. Insisteva a voler sua mamma e io non sapevo cosa dirle, poiché era morta. Le mentivo dicendo: “Verrà domani”.Fu una notte terribile che non vorrei più ricordare, mi si stringe il cuore a parlarne; ho un nodo in gola e non riesco a trattenere le lacrime.

LA FRANA DEL MONTE TOC E LA VALLE DEL VAJONT

La Frana del Vajont, staccatasi dalle pendici settentrionali del Monte Toc il 9 ottobre 1963 alle ore 22:39, ha provocato gravi e diverse conseguenze che, a distanza di anni, solo parzialmente sono state sanate, in parte per l’effetto e l’opera dell’uomo ed in parte per il decorso spontaneo della natura.

L’enorme porzione di montagna, staccatasi e crollata repentinamente nel sottostante bacino, sconvolse e mutò drasticamente il paesaggio stesso; la gigantesca ondata, alta una cinquantina di metri e forse più, sbattendo casualmente lungo le sponde del lago e deviata dai costoni di roccia distrusse la borgate di Fraseign, Spesse, Pineda, Prada, Marzana e S. Martino, asportando le solide costruzioni di pietra squadrata fino alle fondazioni. Il villaggio dei tecnici e operai sorto nelle immediate vicinanze della diga, costituito da uffici, abitazioni, mensa, servizi vari tra cui un paio di esercizi commerciali, fu annientato e sepolto dalla montagna crollata. Il tutto per oltre duecento morti dei quali solo 17 furono ritrovati.

I resti del villaggio degli operai sono ancora visibili e si possono visitare percorrendo un comodo sentiero che inizia proprio nei pressi della Diga del Vajont: il “Trui de la Moliesa”.

L’ondata al suo passaggio erose i boschi e i coltivi, distrusse ogni opera umana come strade, ponti, impianti tecnologici, etc.

Per molti mesi sul lago, che paurosamente continuava ad alzarsi minacciando gli abitati risparmiati dall’ondata, galleggiarono, ricoprendolo, ogni tipo di macerie, legnami e masserizie, assieme a resti di animali in putrefazione.

Per scongiurare il pericolo che il lago innalzandosi sommergesse il paese di Erto e tracimasse oltre la sommità della frana, fu necessario pompare l’acqua oltre il Passo S. Osvaldo attraverso grosse idrovore facendola defluire nel torrente Cellina.

Questo deflusso innaturale durò per qualche anno, fino a che non fu ripristinata la galleria di fondo (by pass) sommersa e in parte danneggiata dalla frana; così fu possibile ripristinare il deflusso idrico nella valle del Piave e svuotare il lago rimasto.

Lo svuotamento del lago, se da una parte ha scongiurato il pericolo, ha messo a nudo le sponde della valle e la parte più a monte del fondovalle reso lunare e allucinante dalle erosioni, dalla totale mancanza di vegetazione e dalla melma del fondo.

Le conseguenze e gli effetti di questi eventi, soprattutto per quella parte di popolazione superstite di Erto che ostinatamente e coraggiosamente ha scelto e lottato per continuare a vivere nella valle di origine, non sono mai state adeguatamente valutate e considerate. Solo dopo lo spettacolo teatrale di Marco Paolini, portato in giro per le piazze e trasmesso in televisione e la realizzazione del film “Vajont” di Renzo Martinelli l’opinione pubblica, ma anche la gente comune, si è sensibilizzata e interessata maggiormente al problema Vajont.

La più evidente conseguenza resta comunque e sarà sempre il mutamento del paesaggio e lo sconvolgimento anche geografico e morfologico dei luoghi; dove c’era una profonda valle ora c’e una montagna, dove c’era un grande lago resta una valle erosa e dissestata, al posto dei prati e delle casere abitate del Toc c’è un’enorme lastronata di pietra bianca.

Con il trascorrere degli anni gli agenti atmosferici e madre natura hanno rimediato in parte al dissesto, infatti le acque si sono rimodellate gli alvei di scorrimento ricostituendo in parte la rete idrica, la vegetazione pioniera gradualmente ha ricolonizzato rinverdendoli i pendii e i versanti, dove l’humus e il substrato lo consentono sono nate varie specie arbustive e arboree e anche la fauna ha ripreso possesso del territorio.

Il Parco delle Dolomiti Friulane ha ritenuto di inserire nel suo territorio l’area della grande frana in quanto questa è ritenuta un fenomeno di interesse geologico unico al mondo.

E’ stato allestito ad Erto un Centro visite che ospita la mostra fotografica sulla catastrofe del Vajont “Uno spazio della memoria”. Viene descritta in modo preciso e scientifico l’intera vicenda che ha colpito le genti di Erto e Casso e Longarone. Oltre ai pannelli descrittivi si possono consultare tabelle, grafici, confrontare plastici illustrativi, mentre un cd-rom permette di avere una visione globale sulla catastrofe e di osservare la ricostruzione grafica della frana e filmati originali dell’epoca.

Tutto questo fa del Centro Visite di Erto un importante e completo centro di documentazione sul tragico evento e anche un valido punto di riferimento per studi e ricerche.

La valle del Torrente Vajont mette in comunicazione l’ampio solco vallivo del Piave con la pianura friulana attraverso la Val Cellina. E’ una valle stretta, caratterizzata da versanti scoscesi e dirupati; in corrispondenza a modesti ripiani, presenti sia sulla sponda destra che sinistra del torrente, sorgono i paesi di Erto e Casso e le borgate di Le Spesse, S. Martino, Prada, Liron, Pineda. A cavallo tra gli anni ’50 e ’60, a poche centinaia di metri a monte della confluenza con il F. Piave, il torrente fu sbarrato da una diga per scopi idroelettrici. Tale impianto non entrò mai ufficialmente in funzione perché una gigantesca frana colmò parzialmente il serbatoio, provocando una terribile ondata: i paesi lungo il lago, Longarone ed altri abitati vennero rasi al suolo, con un tragico bilancio di quasi 2.000 morti.

LA GEOLOGIA E LA GEOMORFOLOGIA

La frana del Vajont non è che il più recente e tragico capitolo della complessa e lunga storia della vita di una montagna, durante la quale le rocce si formarono, vennero sollevate e quindi erose; in questa storia si possono anche rinvenire alcune delle cause che hanno preparato l’evento franoso.

La formazione delle rocce

165 milioni di anni fa, l’area del Monte Toc e quella della valle del Vajont erano parte di una estesa scarpata sottomarina che fungeva da collegamento tra una zona di mare basso ed una di mare profondo 700-1000 m.

I fenomeni franosi frequenti organizzarono i materiali in formazioni di rocce calcaree omogenee, quindi sottili strati di calcare si alternarono ripetutamente a livelli di argilla e fango carbonatico.

La frana del Monte Toc ha coinvolto proprio la fitta e disomogenea alternanza di calcari e argille; queste ultime, inoltre, durante il moto della frana hanno agito come materiali lubrificanti agevolando lo scivolamento.

Il sollevamento delle rocce

A partire da circa 30 milioni di anni fa le formazioni rocciose calcaree e le alternanze di calcari e di argille vennero piegati, fratturati e successivamente sollevati, in seguito ai fenomeni che originarono le Alpi. La superficie di distacco della zona venne così a coincidere proprio con il piano inclinato (pendice) che sale dalla Valle verso la Cima del M.Toc.

L’erosione delle rocce

Nel corso degli ultimi due milioni di anni gli agenti atmosferici e l’azione dei ghiacciai hanno modellato i versanti della Valle del Vajont. Ulteriori sostanziali cambiamenti alla morfologia della valle sono stati impressi dall’uomo e dalla natura tra il 1957 e il 1963: prima i prati, le gole e i coltivi presenti sugli scoscesi versanti della Valle vennero sepolti, nel lago artificiale, sotto circa 150 milioni di metri cubi di acqua; successivamente la frana del Monte Toc trasformò in un colle quello che era stato un tratto di valle.

LA FRANA

La frana che si staccò dalle pendici settentrionali del Monte Toc aveva dimensioni gigantesche: con un fronte superiore a due chilometri, una larghezza di almeno 500 metri ed una altezza di circa 250, essa trasportò a valle oltre 270 milioni di m3 di rocce e detriti. Tale massa, se venisse asportata da 100 camion, calerebbe di 1 mm al giorno: a tali ritmi, per rimuoverla tutta sarebbero necessari 7 secoli !

La frana aveva, oltre alle enormi dimensioni, anche una elevata velocità: avanzando a circa 100 km/ora, tale fu l’accelerazione che, in pochi secondi, risalì lungo il versante opposto per più di cento metri, sbarrando la valle e modificandola in maniera definitiva.

Al momento del disastro, l’altezza dell’acqua in prossimità della diga era pari a 240 m e il serbatoio conteneva poco più di un terzo dell’invaso totale. La forza d’urto della massa franata creò due ondate che si abbatterono una verso monte, spazzando i paesi lungo le rive del lago e l’altra verso valle. Quest’ultima superò lo sbarramento artificiale innalzandosi sopra di esso fino a lambire le case più basse del paese di Casso, poste 240 m sopra la diga; si incanalò quindi nella stretta gola del Vajont, acquistando sempre maggior velocità ed energia; all’uscita della gola, la massa d’acqua, alta 70 metri e con una velocità di circa 96 km/ora, si riversò nella valle del Piave radendo al suolo il paese di Longarone ed alcuni villaggi vicini.

Le vittime di questo tragico disastro, avvenuto in meno di 5 minuti, furono 1909.

LA DIGA

Già all’inizio del secolo alcune società private avevano intuito la possibilità di sfruttare in modo capillare le acque del bacino del Piave per produrre energia elettrica. Tra gli anni ’30 e ’60 vennero formulati e via via perfezionati vari progetti che portarono alla realizzazione di una serie di sbarramenti, laghi artificiali e relative centrali idroelettriche in più località lungo il corso del Piave e dei suoi principali affluenti. Venne pure avviata la costruzione di una complessa e grandiosa rete di condotte forzate che, collegando i vari invasi, consentiva di sfruttare più volte la stessa acqua. In questa logica di utilizzazione razionale e capillare del bacino del Piave, la diga del Vajont assumeva un ruolo chiave: essa riceveva infatti le acque provenienti da tutti i serbatoi situati nell’alta valle del Fiume Piave, le quali venivano successivamente convogliate nel lago artificiale di Val Gallina, serbatoio di carico sovrastante la centrale di Soverzene. Proprio in relazione al suo importante ruolo la diga del Vajont fu ripensata ed ingrandita, diventando il progetto “Grande Vajont”.

Nel 1957 la società SADE di Venezia presentò il progetto definitivo e diede il via ai lavori che furono completati nel 1959. La diga, una costruzione ad arco alta 264.6 m, era nel suo genere, la più grande del mondo e la seconda in assoluto. Dal 1960 iniziò il collaudo della diga con il riempimento del serbatoio. Già il primo invaso mise in luce una generale instabilità delle sponde del lago e soprattutto della sponda sinistra: il versante era infatti interessato da segni di movimenti quali alberi inclinati, fessure nel terreno e fenditure sui muri delle abitazioni; il 4 novembre 1960 si staccò una frana che scivolò nel lago mentre si delineò, in alto, una lunga frattura a forma di M che costituì la futura nicchia di distacco della frana del 9 ottobre 1963. I tecnici consultati formularono due ipotesi sul tipo di movimento: una prevedeva franamenti successivi di modeste dimensioni, l’altra un unico, grande scivolamento; nessuno però si aspettava la rapidità e la violenza con cui l’evento si verificò.

DIGA AD ARCO

- ALTEZZA: 264,6 m

- QUOTA MASSIMO INVASO: 722,5 m slm

- QUOTA MINIMA INVASO: 462 m slm

- QUOTA MASSIMA: 725,5 m slm

- INVASO TOTALE: 168.715.000 m³

- INVASO UTILE: 150.000.000 m³

BIBLIOGRAFIA SUL VAJONT

AJEMIAN R., “There the dam stood, proud and beautiful”, Life Magazine. Vol. 55, n. 12, pp. 30-41, 1963.

APRILIS N., DRI G. (a cura di), “Monografia sul Vajont (1963-2023)”, Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia & Notiziario Ingegneri, anno LXIX, settembre/dicembre 2023.

BOYER R. A., “Etude géologique des environs de Longarone (Alpes Vénitiennes)”,

Bull. Soc. Géol. France, Paris. S. 4, vol. 13, pp. 451-485, plus geologic map (1:50.000), 1913.

BOZZI C., MERLA G., TREVISAN L., SELLI R., VIPARELLI M., “Commissione di inchiesta sulla sciagura del Vajont. Relazione al Ministro dei Lavori Pubblici”, Bozzi Commission Report, 108 pp., 1964.

BROILI L., “New knowledge on the geomorphology of the Vajont slide slip surface”, Rock Mechanics and Rock Engineering, 1, 38-88, 1967.

CALOI P., “L’evento del Vajont nei suoi aspetti geodinamici”, Annali di geofisica, XIX, 1, 1966.

CALVINO F., “Elementi tecnici di prevedibilità della catastrofe del Vajont”, Sapere, Ed. Dedalo, n.768, pp. 8-15. Roma, 1974.

CAMILLO PAVAN EDITORE (a cura di), “Dighe e centrali idroelettriche del Bacino del Piave - Elenco completo degli impianti con i dati tecnici al 1963. Ristampa di pubblicazioni ufficiali della SADE, Società Adriatica di Elettricità”, Camillo Pavan Ed., Treviso 2001.

CANESTRINI S., “Vajont: genocidio di poveri”, Cultura Ed., Firenze 1969.

Carloni G.C., “Il Vajont trent’anni dopo. Esperienza di un geologo”, Cleub Bologna, 1995.

CARLONI G.C., MAZZANTI R., “Aspetti geomorfologici della frana del Vajont (Geomorphological aspect of the Vajont Slide)”, Rivista Geografica Italiana, Firenze. vol. 71, n. 3, pp. 201-231, 1964.

CARLONI G.C., MAZZANTI R., “Rilevamento geologico della frana del Vajont”, pp. 105-138. In: “La frana del Vajont”. Annali del Museo Geologico di Bologna. ser. 2, vol. 32, 1964.

CIABATTI M., “La dinamica della frana del Vajont”, pp. 139-154, In: “La frana del Vajont”. Annali del Museo geologico di Bologna, ser. 2, vol. 32, 1964.

DAL PIAZ G., “Relazione di massima su due sezioni della valle del Vajont prese in considerazione per progetti di sbarramento idraulico”, 4 pp., relazione inedita SADE, 1928.

DAL PIAZ G., “Sulla struttura geologica della valle del Vajont agli effetti degli smottamenti dei fianchi che possono derivare dal progettato invaso e dalle oscillazioni del livello del lago”, 9 pp., relazione inedita SADE, 1948.

DAL PIAZ G., “Relazione geologica sul tracciato della strada perimetrale sulla sinistra del serbatoio del Vajont”, 4 pp. 1 tav., relazione inedita SADE, 1958.

DAL PIAZ G., “Esame delle condizioni geologiche del bacino del Vajont e della zona di imposta della diga di sbarramento quale risultano allo stato attuale dei lavori (9 luglio 1960)”, 21 pp. 12 tavv., relazione inedita SADE, 1960.

Datei C., “Vajont. La storia idraulica”, Libreria internazionale Cortina, Padova, 2005.

ENEL - Commissione per la verifica dello stato di efficienza e sicurezza dei grandi bacini idroelettrici dell'ente. “Relazione sulle cause che hanno determinato la frana nel serbatoio del Vajont (9 ottobre 1963)”, Roma 1964.

FRATTINI M., ARREDI F., BONI A., FASSO C., SCARSELLA F., “Relazione sulle cause che hanno determinato la frana nel serbatoio del Vajont (9 ottobre 1963)”, Frattini Commission Report prepared for ENEL, 92 pp., 1964.

GAMBAROTTO S., “Vajont 9 ottobre 1963 - Cronologia di una morte annunciata”, Editrice Storica Treviso, 2013.

GENEVOIS R., GHIROTTI M., “The 1963 Vajont landslide”, Giornale di Geologia Applicata, 1, 41-52, 2005.

GERVASONI A., “Il Vajont e le responsabilità dei manager”, Bramante Ed., Milano 1969.

GHETTI A., “Esame su modello degli effetti di un’eventuale frana nel lago-serbatoio del Vajont (SADE Venezia)”, Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche dell’Università di Padova, Ricerca n. 10, 1962.

GHIROTTI M., “Modellazione numerica della frana del Vaiont sulla base di nuovi dati”, Geologica Romana, 30, 208-216, 1994.

GIUDICI F., SEMENZA E., “Studio geologico del serbatoio del Vajont”, unpublished report. Part A, text, 21 pp. Part B, photographs, 68 with discussions, 42 pp. and 2 maps and sections prepared in 1959 (1:5000), 1960.

HENDRON A.J., PATTON F.D., “The Vajont Slide, a Geotechnical Analysis Based on New Geologic Observations of the Failure Surface”, Technical Report GL- 85-5, U.S. Army Engineer Waterways Experiment Station, Vicksburg, MS. I,II, 1985.

KIERSCH G.A., “Vajont reservoir disaster”, Civil Engineering. Amer. Soc. Civil Engrs. March, pp. 32-39, 1964.

LEGGE 4 NOVEMBRE 1963 N.1457, “Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963”, in G.U. n. 292/09.11.1963.

LEGGE 31 MAGGIO 1964 N. 357, “Modifiche ed integrazioni della legge 4 novembre 1963, n. 1457, recante Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963”, 1964.

MARTINELLI FOZZA O., “Il mio Vayont”, Comune di Vajont, 1976.

MARTINIS B., “Stratigrafia della valle del Vajont”, relazione inedita AGIP, 30 pp., 1964.

MARTINIS B., “Contributo alla stratigrafia dei dintorni di Erto-Casso (Pordenone) e dalla conoscenza delle caratteristiche strutturali e meccaniche della frana del Vajont”, Memorie di Scienze Geologiche, Università di Padova, 32, 1-33, 1978.

MASE’ G., SEMENZA M., SEMENZA P., SEMENZA P., TURRINI M.C. (a cura di), “Le foto della frana del Vajont”, Album “S2. Fotografie della zona del Toc e dintorni (Vajont) prese dal luglio 1960 all’aprile 1961”, agosto 1965, © K-Flash 2004.

MASETTI D., “Stratigrafia delle formazioni pre quaternarie affioranti nella valle del Vajont e nei gruppi montuosi adiacenti”, Atti del convegno Frana del Vajont, Ferrara, 1986.

MERLA G., VIPARELLI M., “Studio dell'onda di piena seguita alla frana del Vajont”, Allegato alla Relazione della Commissione di inchiesta sulla sciagura del Vajont, 12 pp., 2 tavv., Relazione ciclostilata a cura del Ministero dei LL.PP., Roma 1964.

MERLIN T., “Sulla pelle viva. Come si costruisce una catastrofe. Il caso Vajont”, La Pietra Edizioni, Milano 1983.

MORETTI A., VALDINUCCI A., “Relazione sulla frana del bacino del Vajont”, Serv. Geol. It., Relazione inedita, Roma 1963.

MÜLLER L., “La frana della zona del Toc”. Diga del Vajont 15° rapporto geologico preparato per conto della SADE. Relazione inedita, 1961.

MÜLLER L., “Discussion of Differences in the Characteristic Features of Rocks and Mountain Masses”, Proc. 5th Int. Conf. of Int. Bur. Rock Mechanics, Leipzig, Germany, 1963.

MÜLLER L., “The rock slide in the Vajont Valley”, Rock Mechanics and Engr. Geol. Jour. Int. Soc. Rock Mechanics, vol. 2, pp. 148-212, 1964.

MÜLLER L., “Relazione geomeccanica sulla frana di roccia del 9 ottobre 1963”, ltalian translation by ENEL-SADE of Müller's report of 2/9/64, 89 pp., 1964.

MÜLLER L., “New considerations on the Vajont Slide”, Rock Mech. Eng. Geol., 6 (1-2), 1-91, 1968.

MÜLLER L., “The Vajont catastrophe - A personal review”, Engineering Geology, 24 (1-4), 423-444, 1978.

MÜLLER L., “The Vajont Slide”, Engineering Geology, 24 (1-4), 513-523, 1987.

P.C.I. (a cura del), “Libro bianco sulla catastrofe del Vajont”, Roma, 1963.

PAOLINI M., VACIS G., “Il racconto del Vajont”, Garzanti Ed., 1997.

PASSI M., “Morire sul Vajont. Storia di una tragedia italiana”, Marsilio Ed., Padova 1968.

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BELLUNO, “Requisitoria. Procedimento penale contro gli imputati del disastro del Vajont”, P. M. Arcangelo Mandarino, 22 nov. 1967, Belluno 1967.

Pittarello B., “Vajont ottobre 1963”, Cierre Ed., nuova edizione, Verona 2013.

Reberschak M., “Il grande Vajont”, Cierre Ed., nuova edizione aggiornata, Verona 2016.

RIVA M., BESIO M., MASETTI D., ROCCATI F., SAPIGNI M., SEMENZA E., “La geologia delle valli Vajont e Gallina (Dolomiti orientali)”, Annali dell’Università di Ferrara, Sezione Scienze della Terra, 2 (4), 55-76, 1990.

RIVIS L., “La storia idraulica del Grande Vajont - rievocata da un addetto ai lavori che allora c'era”, Momenti AICS, 2a edizione, 2012.

ROSSI D., SEMENZA E., “Relazione definitiva sulle condizioni di stabilità della Costa delle Ortiche (Vajont)”, unpublished, 18 pp., 11 photos, geologic map and sections (1:5.000), and stratigraphic columns, 1964.

ROSSI D., SEMENZA E., “Carte geologiche del versante settentrionale del M. Toc e zone limitrofe, prima e dopo il fenomeno di scivolamento del 9 ottobre 1963, scala 1:5000”, Istituto di Geologia, Università di Ferrara, 2 Maps, 1965.

Sacchet A., “Vajont. La diga”, Associazione Pro Loco di Longarone, 3a edizione aggiornata, 2008.

Selli R. - Trevisan L., “Caratteri e interpretazione della frana del Vajont”, pp. 07-104. In: “La frana del Vajont”. Annali del Museo Geologico di Bologna. ser. 2, vol. 32, 1964.

SEMENZA C., “La diga del Vajont”, in: "L'industria italiana del cemento", pp. 602-608 a. XXXI, n. 12, 1961.

SEMENZA C., “Impianto idroelettrico Piave-Boite-Maè-Vajont. Criteri generali della progettazione e dell'esecuzione”, in: "Scritti di Carlo Semenza", Venezia, 1962.

SEMENZA C., “Le utilizzazioni idroelettriche ed irrigue nel bacino del Piave”, in: "Scritti di Carlo Semenza", Venezia, 1962.

SEMENZA C., “L'industria italiana del cemento”, in: "Scritti di Carlo Semenza", Venezia, 1962.

SEMENZA E., “Nuovi studi tettonici sulla valle del Vajont e zone limitrofe”, Rend. Acc. Naz. Lincei, Roma. Cl. Sc. Fis. Mat. Nat. vol. 28, Fas. 2, pp. 223-229, 2 tavv., 1960.

Semenza E., “Sintesi degli Studi Geologici Sulla Frana Del Vajont”, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Trento, 1966.

Semenza E., “La storia del Vajont. Raccontata dal geologo che ha scoperto la frana”, Tecomproject, Padova, 2001.

SEMENZA E., GHIROTTI M., “Vajont-Longarone 34 anni dopo la catastrofe”, Annali dell’Università di Ferrara (Nuova Serie), Sezione Scienze della Terra, 7 (4), 63-94, 1998.

SEMENZA E., GHIROTTI M., “History of 1963 Vaiont slide. The importance of the geological factors to recognize the ancient landslide”, Bulletin of Engineering and the Environment, 59, 87-97, 2000.

SEMENZA E., MELIDORO G. “Atti del convegno sulla Frana del Vajont del 1963”, Ferrara, Cansiglio e Vajont, 17-19 settembre 1986, Ferrara 1992.

SESSO G., “Vajont. Immagini del Toc Prima e Dopo”, Campanotto Ed., Pasian di Prato 2008.

SOCIETA’ FILOLOGICA FRIULANA, “Li animutis del Vajont”, in: Racconti Popolari Friulani (zona di Montereale Valcellina), 1978.

SUPERCHI L., FLORIS M., GHIROTTI M., GENEVOIS R., JABOYEDOFF M., STEAD D., “Implementation of a geodatabase of published and unpublished data on the catastrophic Vajont landslide”, Natural Hazards and Earth System Sciences, 10, 865-873, 2010.

SUPERCHI L., WOLTER A., STEAD D., CLAGUE J.J., GHIROTTI M., GENEVOIS R., “Comparison of photogrammetric and field survey data from the sliding surface of the 1963 Vajont Slide, Italy”, Geophisical Reserch Abstract, 13, 2011.

SUPERCHI L, ZORZI L., FERRI,F., GENEVOIS,R., IAFELICE M., “Geomechanical evaluation of the rock mass involved in the 1963 Vajont landslide (NE Italy)”, The Second Word Landslide Forum, Rome, Italy, 3-9 october, 2011.

VALDINUCCI A., “Bacino del Vajont. Sulle variazioni di livello del lago residuo”, Serv. Geol. It., Relazione inedita, Roma 1964.

VALDINUCCI A., “Sulle condizioni di stabilità dell’abitato di Casso (provincia di Udine)”, Serv. Geol. It., Relazione inedita, Roma 1964.

VALDINUCCI A., “Sulle condizioni di stabilità delle pendici a monte di Erto (provincia di Udine)”, Serv. Geol. It., Relazione inedita, Roma 1967.

VALDINUCCI A., “Aree edificabili situate nelle immediate adiacenze dell’ abitato di Erto (provincia di Pordenone)”, Nota suppletiva alla Relazione del 5.10.1967. Serv. Geol. It., Relazione inedita, Roma 1968.

VALDINUCCI A., “Sulla natura dei terreni ove si stanno eseguendo i lavori per il nuovo insediamento di Erto (provincia di Pordenone)”, Serv. Geol. It., Relazione inedita, Roma 1971.

VALDINUCCI A., “Comune di Erto e Casso (provincia di Pordenone). Ampliamento dell’area scelta per la ricostruzione dell’abitato di Erto”, Serv. Geol. It., Relazione inedita, Roma 1972.

VASTANO L., “Vajont l’Onda lunga. 1963-2003. Quarant’anni di tragedie e scandali”, Sinbad Press, 2006.

WOLTER A., SUPERCHI L., STEAD D., CLAGUE J., GENEVOIS R., GHIROTTI M., “Preliminary results of a photogrammetric characterization of the 1963 Vajont Rockslide”. In Geohazards 5th Canadian Conference on Geotechnique and Natural Hazards, Kelowna, B.C., Canada, 9, 2011.

ZANFRON G., “Vajont, 9 ottobre 1963 - cronaca di una catastrofe”, Agenzia fotografica Zanfron, ed. ottobre 1998.

ZANOLLI R., “Vajont. Cronaca di una tragedia annunciata”, Dario De Bastiani Ed., Vittorio Veneto 2013.

Articoli

L’Unità, “La SADE spadroneggia ma i montanari si difendono”.

Martedì 5 maggio 1959, Pagina 4.

Articolo di Tina Merlin.

Associazione culturale Tina Merlin - Belluno

Il Gazzettino - Edizione straordinaria, “Disastro alla diga del Vajont”.

Giovedì 10 ottobre 1963, Prima pagina.

Messaggero Veneto, “Una delle più spaventose tragedie nella storia del nostro Paese. Nella sciagura del Vajont i morti sono più di 2500”.

Venerdì 11 ottobre 1963, Prima pagina.

Corriere della Sera, “Le vittime sarebbero duemiladuecento. L’onda della morte”.

Venerdì 11 ottobre 1963, Prima pagina.

Corriere della Sera, “Coraggio, seppelliamoli, non c’è altro da fare. Tutto è irrimediabilmente finito”.

Venerdì 11 ottobre 1963, pagina 3.

Il Gazzettino, “L’immane disastro del Vajont. Scomparsa ogni traccia di vita a Longarone e nei paesi vicini”.

Venerdì 11 ottobre 1963, Prima pagina.

La Stampa, “Sotto le acque della diga, nell’alto corso del Piave, tremila morti nella fiumana”.

Venerdì 11 ottobre 1963, Prima pagina.

L’Unità, “Oggi sarà presentato al presidente Sini il Libro bianco sulla tragedia del Vajont.

Atto di accusa”.

Domenica 13 ottobre 1963, Prima pagina.

L’Unità, “La tragedia del Vajont. La montagna scesa nel lago”.

Lunedì 14 ottobre 1963, pagina 3.

L’Unità, “Aveva scritto a chiare lettere tutta la verità - Non fu un colpo giornalistico:

Tutti sapevano nessuno si mosse”.

Domenica 13 ottobre 1963, pagina 7.

Siti

Progetto Dighe – il punto di riferimento per gli appassionati di dighe, centrali idroelettriche e opere idrauliche. www.progettodighe.it